この記事では、看護学校の受験勉強を独学で突破する方法を紹介します。

今回は、塾に行かずに独学で受験勉強をしようと考えている方に向けて、いつから受験勉強を始めるべきなのか、どのような参考書を使って勉強するべきなのか、独学で受験をするにあたり注意すべきことはあるのかなどについて紹介します。

1.看護学校の受験勉強は独学だけで突破できる!

看護学校の受験勉強は独学でも突破することが可能です。

その理由は、『知識を定着させる時間のほとんどは、復習をしているとき』だからです。

もう少し詳しく説明します。

塾では講師によって問題の解き方や各単元の基本事項を教わりますが、その時点では知識を教えてもらっただけで、記憶に定着しているわけではありません。

知識が記憶に定着するのは、実際に自分で問題を解き、それを何度も復習しているときです。

つまり、塾に行って先生から教えてもらわなくても、自分で参考書の解説を読んで理解できれば、独学でも受験勉強はできるということです。

塾に行くメリットと独学で勉強するメリット

上記で、塾に行かなくても受験勉強はできると言いました。

では、なぜ多くの人が塾へ行くのでしょうか。

その答えを知っていると、独学をするときに注意した方が良いことがわかります。

塾に行く最大のメリットは、主に以下の3点です。

- 解説を読んでもわからないところを教えてくれる

- 受験に関する最新の情報が入ってくる

- 同じ目的を持った人が集まるため、モチベーションの維持がしやすい

上記のうち、わからないところを教えてもらうことと受験に関する最新情報に関しては、高校の各教科の担当の先生や進路指導の先生で代用できます。

しかし、モチベーションの維持に関しては、独学の人が最も維持しづらいものです。

逆に、独学で勉強することにもメリットがあります。

それは、『知識を定着させる時間が、塾に通う人よりも圧倒的に取れる』ということです。

塾では、自分で読めばわかるようなところも、講師が丁寧に解説をいれるため、その時間は話を聞いていなければいけません。しかし、独学で勉強をする人は、自分で解説を読んで理解できれば、すぐ次に進むことができます。

とにかく時間の確保が重要な受験生にとって、この差は大きなアドバンテージです。

2.看護学校の受験勉強はいつから始めれば良いのか

次に、看護学校の受験勉強はいつ頃から始めるべきなのか、他の人たちはいつ頃から始めているのかについて話します。

一般的にどの学部を目指す方も、受験は高校2年生の後期から始めるという空気があります。(東大などを目指す人は、中学生の頃から塾に通って準備するそうです)

では、看護系の大学を目指す場合も同じなのでしょうか。

答えは、『あなたが目指す学校によっても変わる』です。

まず最初の分岐点は、国立大学の看護学科を目指すか、私立大学の看護学科を目指すかです。

なぜなら、国立と私立では、受験科目の数にかなりの差があるからです。

以下の表は、国立大学と私立大学の受験科目の差です。

| 国立大学の看護学科 | 私立大学の看護学科 |

|---|---|

|

|

上記の表を見ると、国立と私立で数科目分の差があることがわかると思います。

そのため、必然的に国立を目指す方は早めに受験勉強を始める必要があることになります。

次に、国立と私立それぞれの受験勉強を始める時期について見ていきましょう。

はじめに、国立大学を目指す場合から見ていきましょう。

2-1.国立大学を目指す場合

国立大学を目指す場合、受験勉強を始めるべきなのは遅くても高校2年生の前期からです。

国立大学はとにかく多数の科目の学力を受験で使えるレベルまで引き上げなければいけません。

また、国立大学の最大の特徴は、1次試験の共通テストと2次試験の独自入試の2つを突破しなければいけないという点です。

共通テストでは60〜75%ほどの得点率を叩き出せなければいけません。

以下は、共通テストでどれだけの得点率を出さなければいけないかの目安です。

| 大学名 | 合格者の共通テスト平均得点率 |

|---|---|

| 東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科 看護学専攻 前期 | 74% |

| 名古屋大学 医学部 保健学科 看護学専攻 前期 | 67% |

| 福島県立大学 看護学部 看護学科 前期 | 53% |

出典:パスナビ

大学によって、取らなければいけない得点率がかなり変わることがわかると思います。

正直な話、もし上から数えた方がはやい偏差値の国立大学を目指すなら、高校入学と同時に勉強し始めても間に合うかどうかというところです。

2-2.私立大学を目指す場合

私立大学の場合、偏差値も入試方式も様々です。

そのため、狙う大学によっても異なりますが、慶應や聖路加、上智などの私立トップクラスの大学を狙う場合は2年後期から遅くても3年の前期には受験勉強を始めるべきです。

偏差値50から下の大学の場合は、3年の前期から遅くても3年の夏には受験勉強を始めると良いです。

私立の場合、1番のメリットは科目を絞れるところです。

少ないところでは2科目、多いところでも3科目を極めれば合格を狙えるところが最大の魅力です。

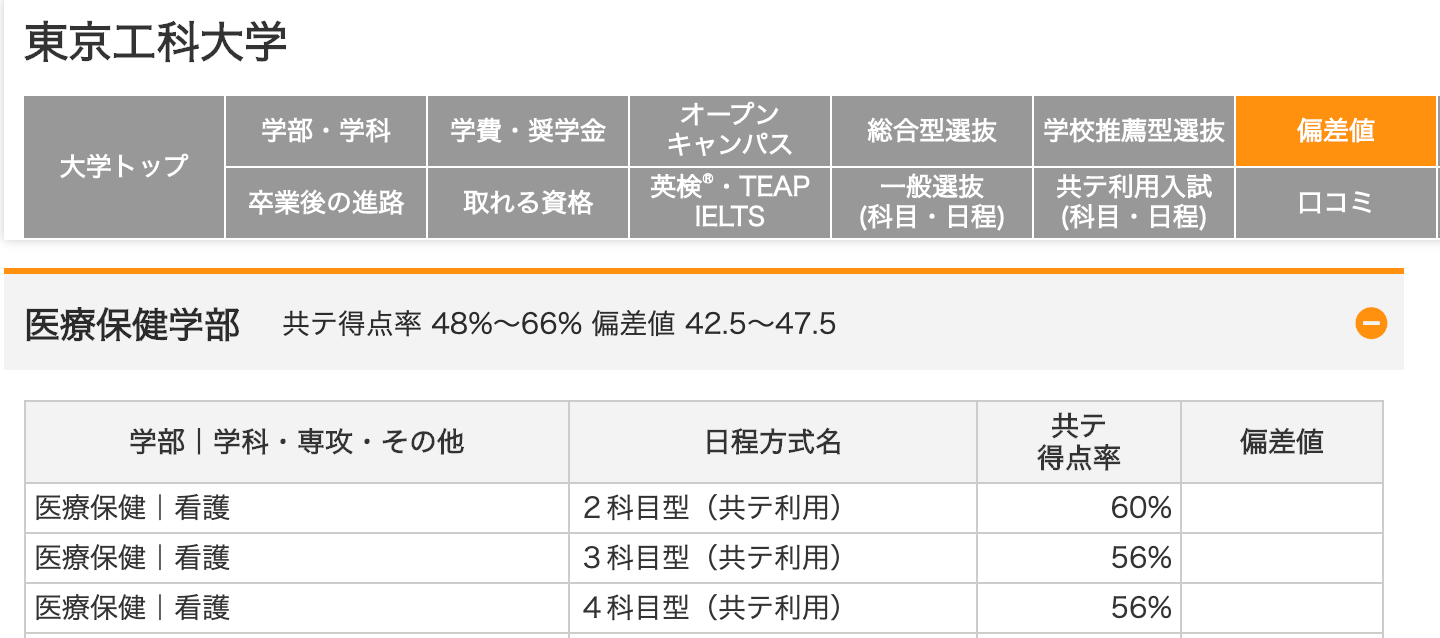

また、入試方式には共通テスト利用などの方式があります。

例えば、東京工科大学の医療保健学部看護学科では、共通テストのどれか2科目で60%以上取れていれば合格できるなどの抜け道的なものも存在します。

出典:パスナビ

共通テスト利用入試を上手く活用すると、合格の近道となりますのでおすすめです。

3.看護学校の受験勉強は何から始めれば良いのか

ここでは、看護学校の受験勉強を独学で行うにあたり、何から始めれば良いのかについて紹介していきます。

受験勉強を始める手順は、主に以下の流れになります。

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1.学校を決める

まずは、第一志望の学校を決めましょう。

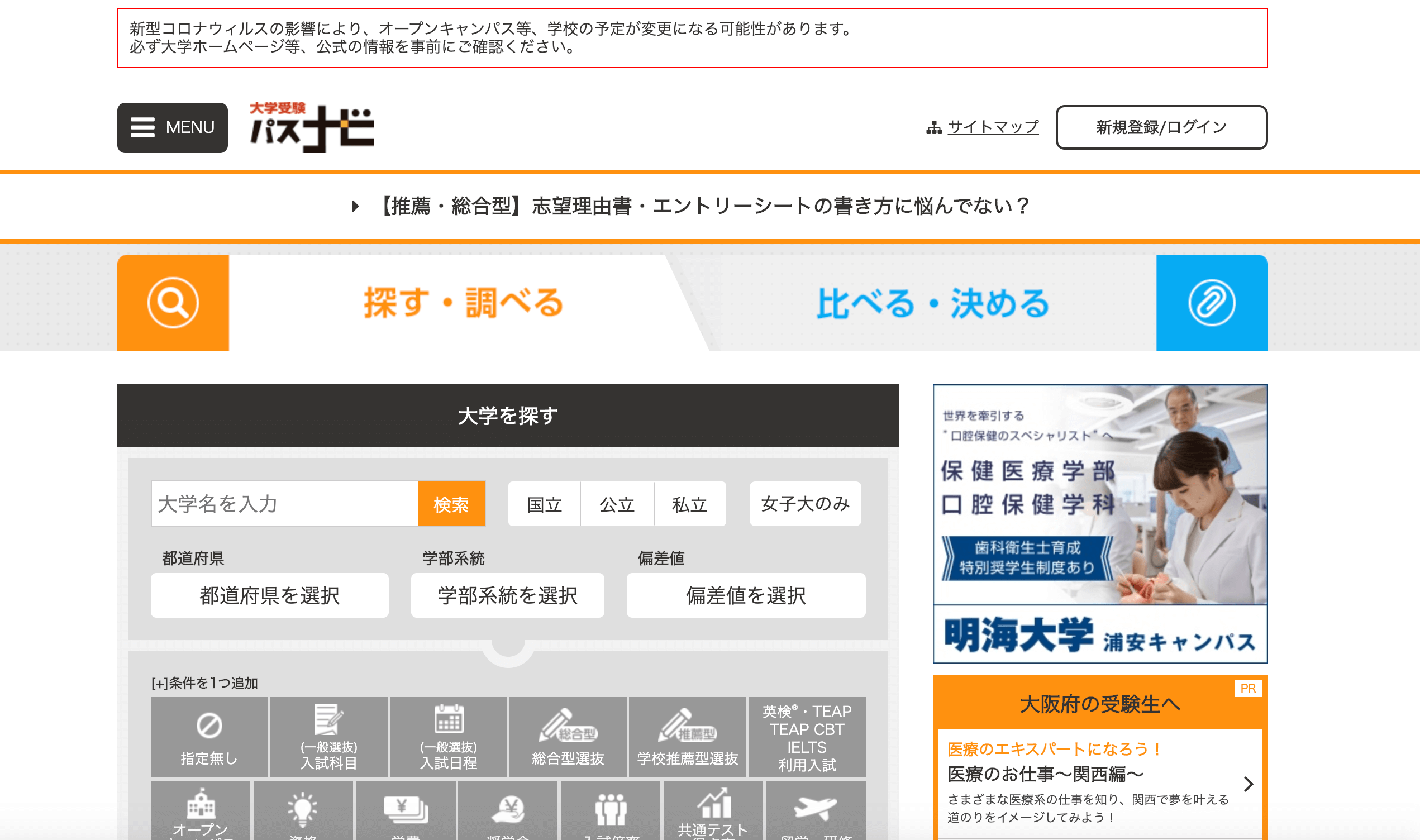

学校を調べるにあたり、おすすめなサイトが『パスナビ』というサイトです。

出典:パスナビ

このサイトでは、全国の大学の受験科目や入試方式、学費、偏差値、募集人員などのほぼ全ての情報が網羅されています。

パスナビのトップページから条件を絞り込んでいき、第一志望の大学を決めましょう。

第一志望を決める際に最低限見ておいた方が良いポイントは、受験科目、学費、大学の所在地です。

学費が4年間払えそうなのか、大学は通えそうな場所にあるのかについて見ておくことは重要です。

また、第一志望は少し厳しめに設定すると良いです。

同時に、第一志望と同じ受験科目で受けることができる第二志望や第三志望、滑り止めと呼ばれる必ず合格するであろう大学も見ておくことをおすすめします。

3-2.受験科目を決める

第一志望の学校が決まったら、入試方式を確認しておきましょう。

国立の場合は、選べる入試方式がありませんが、私立の場合は、どの入試方式を選ぶかによって受験科目が変わってきます。

入試方式を決めた場合は、受験科目が絞られてくると思います。

受験科目の中には、生物や化学、地理や歴史など選択できる科目があります。

もしどの科目を選択するかで悩んでいる場合は、以下の記事を参考にしてみてください。

看護系の大学受験で選択すべき科目とは?|全科目の特徴を徹底解説

3-3.参考書を選ぶ

受験科目が決まったら、次は参考書を選びましょう。

参考書は、同じ科目でも様々な出版社や塾などから多数の問題集などが出されているため、どれを利用するべきなのか悩むと思います。

そのような方に向けて、以下の記事で各科目ごとに受験生から人気で長く使われてきた参考書をまとめましたので、参考にしてみてください。

(準備中)

3-4.計画を立てる

参考書が決まったら、次は勉強計画を立てましょう。

3年生の春なら、1日3〜5時間程度、3年の夏以降なら5〜8時間くらいは勉強している人が多いです。

おすすめなのは、1つ受験用のスケジュール帳を買って、どれくらいのペースで参考書を進めていくか、いつまでにどの参考書を終わらすかを書いておくことです。

また、参考書は1冊につき、大体2〜3週はやっておくと知識が定着します。

大切なのは、基礎を定着させることです。

複数の参考書に手を出すのではなく、完璧に知識が定着した参考書を増やしていくようにしましょう。

勉強計画を立てるときのポイントを以下に示しました。

- 無理のないスケジュールにすること

- 1週間のうち1日は休みの日を作ること

- 1冊の参考書は2〜3週分復習することを考えて計画すること

- 模試をところどころに挟むこと

まず、最も大切なことが詰め込みすぎなスケジュールを作らないことです。

詰め込み過ぎて、達成できなくなるとモチベーションも下がりますし、スケジュールを組んだ意味がなくなってしまいます。

また、1週間のうちに1日は休みの日を作ることが大切です。

人間は、頑張り続けられない生き物です。

モチベーションを管理する意味でも、1週間に1回は自分にご褒美をあげましょう。

各教科で1冊参考書をやり切ったと思ったタイミングで、外部の人も受け入れている模試を受けにいくことをおすすめします。受験会場の雰囲気になれることもできますし、他の人達のペンが進むスピードなどから刺激を受けることができます。

4.看護学校の受験勉強の独学をする時に注意すべきこと

ここでは、独学で受験勉強をする時に注意すべきことを紹介します。

これから独学で看護学校の受験対策をしようと考えている方は、一度目を通しておくことをおすすめします。

内容は、以下のとおりです。

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1.問題集の解説を読んでも全く理解できない人は独学に向いていない

「自分に独学はできるのか」の指標として、問題集の解説を読んで理解できるかというものを参考にしてみましょう。

世の中には、現代文が生まれつきできる人とできない人がいます。

その差は、理解力の有無です。

独学をするにあたり最も重要なのは、自分で参考書を読んで学習を進めていくことです。

その時、解説を読んでも理解できないという状況では学習が進みません。

学校で配られる教材などは、解説が省かれ過ぎていることがあるため、理解できなくても良いのですが、自分で購入する参考書の解説が理解できないことは致命的です。

たまに理解できないところがあるくらいならば、学校の先生に後々聞けば解決できるのですが、解説の4割以上が理解できないという方には独学は厳しいかもしれません。

4-2.小論文の対策だけは、塾にいく価値があるかもしれない

ほとんどの学習が独学でできると考えていますが、唯一小論文だけは独学だけ対策することをおすすめしません。

なぜなら、文章の書き方や添削などは、実際に第三者から見てもらうことで気づくことが多いからです。

もし、経済的に余裕があるのでしたら、小論文対策の講座だけでもどこかの塾で受けにいくか、学校の先生に小論文の添削や書き方などの指導をお願いしておくことをおすすめします。

4-3.模試は受けた方が良いけど、判定はそこまで気にする必要はない

先でも伝えたとおり、模試を受けることは、他の受験生から刺激を受けたり、受験会場の雰囲気に慣れる意味でも有効に利用することが好ましいです。

しかし、模試の判定は、そこまで気にする必要はありません。

僕は、最後までD〜E判定でしたが、志望校に合格しました。

はっきりとしたE判定だと志望校の変更を考える必要があるかもしれませんが、3年の10月ごろにD判定が1度でも出ている場合は、かなり可能性があるので、諦める必要はありません。

特に、現役生は実際の入試中ですら学力が伸びていきます。

最後まで諦めないことも、受験を制するために必要なマインドです。

4-4.過去問の分析は超大事

過去問は、学力がついてきてから最後にやるものだと思われがちですが、そんなことはありません。

受験勉強を始めるのと同時に過去問の分析はしておきましょう。

学校によって、どのような問題の出題傾向にかなりの差があります。

A大学では、英文の要約問題が毎年頻出だということがわかれば、英語の勉強の仕方も要約問題を意識した方法に変えられます。

B大学では、英語のことわざが出るということがわかれば、別途英語のことわざの勉強をする必要があることがわかります。

このように、過去問を分析することは、受験勉強をする際に何を意識しておけば良いのかがわかるため、重要です。

僕が受験生の時は、過去問がほぼそのまま問題に出てきたこともありました。

ですので、過去問は後回しにせず、最初の方に手を付けておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、看護学校の受験勉強を独学でやる方法について話しました。

独学での勉強は、モチベーションの維持が1番難しいところだと思います。

しかし、確実に塾へ行く学生よりも勉強時間は取ることができますから、塾へ行く人に勝つチャンスはいくらでもあります。

もし、他にも質問したいことや疑問ができたけど、聞ける人も頼れる人もいないという時は、この記事のコメント欄や僕のTwitterなどから伝えていただければお答えしますので、気軽にご連絡ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

p.s. 僕は最後の模試ではE判定、数学は過去問をやっても時間内に解き終わらないという状況で入試を迎えたけど、なんと受験当日は数学が開始10分で解き終わるというミラクルが起こり無事合格しました。奇跡は起きるんですね。そして奇跡を呼び込むのは、きっと自分の努力なんだと思います。